10月5日(日)14時~、キッセイ文化ホールの大ホールにて、フィルハーモニック・オーケストラ・松本の第10回演奏会を聴きに行きました。先回(5月8日)に引き続いてのコンサートで、楽しみにしていました。息子が奏者として参加するということで、息子の子(私の孫)二人も連れて行きました。

演奏は、近藤聡氏の指揮の下、ラベル氏の「ボレロ」で幕を開けました。大きな音が苦手な3歳の孫も、静かな出だしのボレロが気に入ったのか、身体を揺すりながら聴き入っていました。

第二ステージのブルッフ氏の「ヴァイオリン協奏曲」は、団員でもある田中香帆氏のソロにより、演奏されました。素晴らしいソロで、こういうプロの方が団員としていることにも驚きを隠せませんでした。

休憩後の最後のステージは、ショスタコーヴィチ氏の「交響曲第5番」でした。第4楽章はあまりにも有名な曲ですが、それ以外はあまり馴染みがなく、勉強不足を痛感しました。

無料で行われるこの演奏会、これからも継続されるようで、本当に楽しみです。アマチュアの団体とはいえ、プロの奏者も沢山属しているために、レベルもかなり高いです。会場がなぜ満杯にならないかが不思議です。次回は5月6日と日程が決まっている様ですし、、場所も松本市音楽文化ホール(島内)に決定しているようです。また、孫と一緒に行ければと思います。

10月4日(土)、ホクト文化ホールの大ホールにて、男声合唱団ZEN第11回演奏会が開催されました。私自身、この男声合唱団に加入しているのですが、仕事の関係で、今まで一度も演奏会に参加したことはありません。特に今回は、学生時代に演奏して大好きだった「カンタータ土の歌」があったので、できたら参加したいと思って調整を試みましたが、残念ながら実現できませんでした。

「平和なればこそ~戦後80年の節目に」というテーマを掲げたこの演奏会は、ホクトの大ホールが満員になるほどの熱気に溢れたものでした。おなじみ「信濃の国」から、宮下荘治郎氏の指揮、小林夏実氏の伴奏で演奏がスタートしました。団としては何度も演奏している曲で、落ち着いた様子で演奏されました。

第一ステージは多田武彦氏の作品集から、木下杢太郎氏作詞、「木下杢太郎の詩から」より「両国」「市場所見」、三好達治氏作詞、「わがふるき日のうた」より「鐘なりぬ」「雪はふる」の演奏でした。歌詞の理解が難しい曲でしたが、無難にこなしていました。

第二ステージは林光氏の編曲による「男声合唱による日本叙情歌曲集より」より、「箱根八里」浜辺の歌」「叱られて」「ゴンドラの唄」「早春賦」でした。会場の方も知っている曲ばかりした。

休憩の後の第三ステージは、「ザ・ZENお題は聴いてのお楽しみ」というステージで、団員の皆さん、法被を着用しての登場となりました。「田舎のバス」「つくば山麓合唱団」などは、振りが入ったり台詞が入ったりと、会場を和ませてくれました。

そして最後の第四ステージは、「カンタータ土の歌」を全曲演奏されました。指揮者と伴奏者の息もピッタリとあって、素晴らしいステージでした。第7楽章の「大地讃頌」は特に有名な曲で、アンコールとして会場と一緒になって歌う演出もありました。

途中長野朝日放送アナウンサーの蔵田玲子氏の司会も入り、団員の多くのソロもあって、全体を通して和やかな演奏会でした。アンコールでも、「ラデツキー行進曲」で会場の拍手と一体となり素晴らしいものでした。

小林研一郎氏の指揮で、男声合唱組曲「水のいのち」、最初の曲「雨」の、「降りしきれ雨よ降りしきれ・・・・」が流れた瞬間、目頭が熱くなって涙が溢れそうになってしまい、自分自身、とても驚きました。今まで、合唱を聴いてこのように涙が溢れそうになった経験はありませんでした。

かれこれ40年も前、私がグリークラブに所属していた頃、小林研一郎氏の指揮で、何度かステージを経験しました。またその頃、小林研一郎氏はブダペスト国際指揮者コンクールで第一位の栄誉に輝きました。飲み会では幾度となく雑談を交わし、彼がスキーや陸上競技など、運動神経抜群であることを知ることも出来ました。

「水のいのち」は、私が大学4年時のグリークラブ定期演奏会最後のステージで歌った曲で、その時の指揮者は故手塚幸紀氏でしたが、とても思い出に残る曲です。今回のステージのメンバーの中に、当時一緒に歌った先輩や同級生、後輩の顔がありました。また、130名を超す男声合唱のピアニッシモでのスタート。これらのことが重なっての涙だったのだと思います。

2025(令和7)年9月15日(月)敬老の日、すみだトリフォニーホール大ホールにて第25回東西四大学OB合唱連盟演奏会が行われ、それを聴きに行きました。私の娘が大学生の頃、このホールで定期演奏会をしたことを思い出します。

小林研一郎氏の指揮は、全曲とも曲のイメージを丸ごと捉えて、大胆に表現したものでした。作詞者高野喜久雄氏、作曲者高田三郎氏の意図を十二分に発揮した、素晴らしい指揮でした。「稲門グリークラブ」は、歌い出しや歌い終わりなどの細かい点はともかく、小林研一郎氏の指揮に食らいつき、大胆に、しかも繊細に「水のいのち」の世界を表現してくれました。

大室晃子氏のピアノ伴奏も素晴らしかったです。前奏、間奏、後奏は、間の取り方、テンポの揺らぎなど、おそらく彼女自身の曲の解釈だと思いますが、指揮者、男声合唱と、もの凄くマッチし、感動的な伴奏でした。小林研一郎氏も大室晃子氏に任せきりで、その信頼関係も抜群である印象を受けました。

最後の「海よ」の後半、また目頭が熱くなりました。「これほどまでに素晴らしい、感動的な「水のいのち」の演奏はもう二度と聴くことはない」と思いました。「自分もあのステージに立てていたらなあ」と思わざるを得ませんでした。

新月会の伊藤整氏の作詞による「雪明かりの路」も素晴らしい演奏でした。関西学院グリークラブは、多田武彦氏の作品は絶品だという印象を以前から持っていました。広瀬康夫氏の指揮による演奏は、定評通りの演奏でした。慶応大学ワグネル・ソサィエティーOB合唱団は、「サミュエル・バーバー歌曲集<改訂版初演>」を編曲・指揮を佐藤正浩氏、ピアノ前田勝則氏で演奏しました。クローバークラブは、作詞みなづきみのり氏、作曲信長貴富氏による男声合唱とピアノのための「帆を上げよ、高く」を、指揮伊東恵司氏、ピアノ水戸見弥子氏で演奏しました。いずれもそれぞれの合唱団の特徴が出ていて、素晴らしいステージでした。

佐藤拓氏指揮による合同合奏の、三木稔氏作曲の合唱による風土記「阿波」より「たいしめ(鯛締)」、福永陽一郎編曲による「五木の子守歌」、間宮芳生氏作曲による「合唱によるコンポジションⅢ」より「引き念佛」は、400人からの男声合唱で、もの凄い迫力でした。

「阿波」は、やはり私が大学4年生の時に演奏した曲で、今回は1曲目の「たいしめ(鯛締)」だけでしたが、学生の頃は全曲演奏しました。私は5曲目の「たたら(蹈鞴)」のソロをしました。上野の文化会館のステージが広く、5歩くらい前に出て(かなり長く感じました)、5階席に向かって演奏したことを思い出しました。つづく「五木の子守歌」「合唱によるコンポジションⅢ」もかつて演奏経験があり、記憶にはしっかりと残っていて、声には出しませんでしたが、口ずさむことができました。

全てを通して、思い出とも重なり、大変満足した演奏会でした。

8月15日(金)午前11時00分から、軽井沢大賀ホールにて「東京交響楽団軽井沢シリーズ第4回0歳からのコンサート」が行われました。孫(長女と二男の子ども)合計5名(6歳、3歳、2歳、0歳2名)と一緒にこのコンサートを聴きに行きました。この軽井沢でのコンサートは、第1回目から連続しての参加です。

今回は、ピアノ中心の演奏会で、ピアニストの金子三勇士氏が、また途中、バイオリンとのデュオで、小川ニキティングレブ氏(東洋交響楽団コンサートマスター)が登場しました。お二方とも世界的な奏者であるにも関わらず、子どもたちが喜ぶような様々な工夫をして、終始、飽きさせることなく全力で演奏してくださいました。

後半は、ステージ上に子どもたちを招いての演奏が行われました。指揮者の原田慶太楼氏の「今がシャッターチャンスですよ。」の声に、慌ててスマホの電源を入れ、孫たちの写真や動画を撮りまくりました。6歳の孫は、金子三勇士氏が弾くピアノにもたれかかるようにして聴き入っていました。終了後、その孫に感想を聞くと、「(ピアノの中は)レゴブロックみたいなのが動いていた。」というコメントをくれました。

子どもたちが演奏の邪魔になったとは思いますが、最後まで本気で最高の演奏をして下さった奏者の方々には、感謝の言葉しかありません。

8月14日(木)午後1時00分から、劇団四季「春」劇場にて「アナと雪の女王」のミュージカルを観劇しました。6歳と3歳の孫を連れての観劇でした。6歳の孫は昨年、「ライオンキング」を観劇していたので、今年は3歳の妹に何を観たいか聞いたところ、知ってか知らずか、「エルサ」と答えたので、このミュージカルを観劇することに決めました。

劇団四季「春」劇場には、「ライオンキング」を上演していた頃に、何度も訪れましたが、今回は久々(15年ぶりくらい)であったため、入口が以前とは全く異なり、かなり面食らいました。グッズなどを販売する売店が外にあり、すでに何人もが並びはじめたことにも驚きました。我々は、それには関係なく開場と同時に中に入りました。

「アナと雪の女王」は初めての観劇でしたが、素晴らしい演出で、感動のしっぱなしでした。特に第1幕の最後の場面は素晴らしかったです。孫達も大満足の様子で、充実した時を過ごすことができました。

エルサ役の中原詩乃さん、アナ役の海沼千明さんをはじめ、子役に至るまで、皆さんが歌に、踊りに、演技に、すばらしく鍛えられており、流石、劇団四季だと深く感銘を受けました。

浅利慶太氏がお亡くなりになって、劇団四季はどうなるか心配していましたが、このミュージカルを観て、演出など、以前以上にバージョンアップしている様子を伺うことが出来て、とても安心しました。ブロードウェイに行かなくても、このようなミュージカルを日本で観劇できることをとても嬉しく思います。

山の日(祝日)の8月11日(月)午後3時00分から、松本音楽文化ホールで「OMF室内楽勉強会~リートデュオ・リサイタル~」を聴きました。たまたま偶然に、前日、息子の妻の親からチケットをいただき、この公演に行けることになりました。それまで、私はこのコンサートの存在も知りませんでしたが、息子は最初から行く予定であったことに驚かされました。

私は、高校・大学と合唱団に所属していたこともあり、声楽は好きでしたので、当日はかなり期待して会場に入りました。

最初は鯨日和氏のソプラノ演奏で、ピアノは加藤梓氏でした。シューベルトやヴォルフの曲を4曲演奏しました。美しく澄んだ歌声でした。続いて三神祐太郞氏のバリトン演奏、ピアノは平尾柚衣氏で、ヴォルフの曲を5曲演奏しました。私もバリトンなので、発声の仕方など、興味深く聴くことができました。続いて、徐阳氏のバス、左近允茉莉子氏のピアノでの演奏した。ウルマン、R.シューマンの曲を6曲演奏しました。素晴らしい低音の魅力が会場内を圧倒しました。

休憩を挟んで、長谷川陽向氏のバリトン、丸岡侑司氏のピアノで、シューベルト、ブラームス、グリークの5曲を演奏しました。先程と同様、私は、バリトンの響きは、どうすれば綺麗に出すことが出来るかを課題に持ち、注意深く聞くことが出来ました。続いてレオニー・パウルス氏のソプラノ、出口青空氏のピアノで、シューベルト、ヴォルフから、4曲を演奏しました。この方は、素晴らしい迫力で、大変に圧倒されました。最後は、ハンス・ポートゥン氏のバリトン、上田菜緒氏のピアノで、ヴォルフ、マーラー、シューベルトの5曲を演奏しました。最後の奏者は流石に素晴らしい声の持ち主で、とても綺麗に響く歌唱でした。

アンコールとして、本日の参加者全員で「夏の思い出」を演奏(合唱)しました。流石に美しい演奏で感動しました。その後、本日の奏者達の講師にあたる白井光子氏が段上に上がり、挨拶をされました。以前は「ソリスト」と「伴奏者」と言ったけれど、今は「デュオ」という表現を用いて、どちらが主役というのではなく、2人で音楽を作るというスタイルだそうです。

思いがけず、素晴らしいコンサートに行けて、満足したひとときを送ることができました。

令和7年7月5(土)午前11時00分から、まつもと市民芸術館主ホールにて、はじめまして!~0歳からお年寄りまで、みんなのコンサート~、が開催されました。私は、0歳と2歳の孫と一緒に会場に向かいました。

石丸幹二氏、木ノ下裕一氏、倉田翠氏の3名が「まつもと市民芸術館」の芸術監督団として、企画し、運営して実現したコンサートだそうです。出演者の中に林周雅氏、堀内優里氏がいました。この両名は、テレビ「題名のない音楽会」の「題名プロ塾」の1期生、2期生の合格者で、その様子をテレビで視聴していました。葉加瀬太郎氏が指導をして、合否を決める番組で、「石丸幹二氏がその司会を務めていることから、その関係で出演されたのかな」、などと勝手に想像していました。

はじめは、「はじまりの歌」と題し、「レット・イット・ゴー~ありのままで~」からスタートしました。奄美大島出身の里アンナ氏による歌唱で、ピアノはクリヤ・マコト氏による軽快なものでした。「動いてみよう」と題して「ぼよよん行進曲」、「描いてみよう」と題して「動物の謝肉祭(サンサーンス)」、「感じてみよう」と題して「アトムハイツ第1楽章(吉松隆)」、「切手のないおくりもの(ピアノソロ)」、「奄美大島 島唄と和太鼓」と続きました。和太鼓は坂本雅幸氏によるものでした。最後に「終わりの歌」と題して「さんぽ(となりのトトロ)」が演奏されました。

最初緊張していた2歳の孫も、最後はすっかりと打ち解け、音楽を楽しむことが出来ました。ただ聞いているだけでなく、参加も出来るこのコンサートは、特に小さな子にとってはとても良い体験が出来る貴重なものだと感じました。次回も楽しみにしています。

| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 特別公演2025 |

| 2025-07-10/クラシック |

令和7年7月3日(木)午後6時45分から、愛知県芸術劇場コンサートホールにて、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の特別公演2025を聴きました。これは、二男からのお誘いで実現したものです。その前日は二男の家族と一緒に、名古屋港水族館へ行き、シャチやイルカなどを見て楽しみました。翌日は同じメンバーでレゴランド・ジャパンに行き、沢山遊んだ後、ホールに向かいました。東急ホテルを予約してあったので、徒歩で行ける距離でした。 最初に劇音楽「エグモント」が演奏されました。指揮は世界的に有名な、グスターボ・ドゥダメル氏で、ソプラノのソロを、クリスティーナ・ランツハマーが行い、語りを、宮本益光氏が行いました。今まで、「エグモント」は序曲しか聴いたことがありませんでしたが、はじめて全曲を聴き、ゲーテの戯曲にベートーヴェンが作曲をしたこの作品の素晴らしさを味わうことが出来ました。エグモント氏が圧政に対して叛旗を翻えし、最後は死刑に処せられてしまいますが、その英雄ぶりがみごとに表現されていました。 次のステージは、チャイコフスキーの交響曲第五番でした。クラシックでは私が最も好きな曲の1つです。本当にこの曲を楽しみにしていましたが、壮大なる演奏に、感動のしっぱなしでした。 |

|

|

ベルリン・フィルは、弦楽器のボリュームが特に凄いと思います。よく鳴るといった方が良いのでしょうか。とにかく圧倒されます。このオーケストラとドゥダメルの組み合わせは、またその凄さを増幅させています。日常を忘れて、この演奏会に没入しました。いつもながら、誘ってくれた二男夫妻には感謝の気持ちでいっぱいです。 4日(金)には、鉄道博物館名古屋に行き、色々な見学や体験をした後、帰路につきました。思いがけず、2泊3日の楽しい、一生の思い出になるであろう素晴らしい旅行になりました。 |

6月18日(水)午後6時30分から、ZOOMにて、下伊那体育研究会が行われました。事前の、研究部長さんからのお話では、7月4日の全国体育学習研究会の合同合宿研究会で、「創作ダンス」の授業提案をするとのことでした。それに合わせて、研究部の先生方、授業者の先生、あと、希望する先生方に講演をしてほしいとのことでした。

講演の内容を伺ったところ、「楽しい体育」のこと、「創作ダンス」に関わること、これらを話してほしいとのことでしたので、その準備をし、パワーポイントを使用してお話をすることにしました。半世紀にも及ぶ「楽しい体育」の研究の歴史を説明し、今こそ、文科省のいう「主体的な学習」を行うにはこの考え方が重要であることを説明しました。

授業者も会にいらしたことから、授業のために必要な「単元計画の立案の仕方」、並びに「創作ダンス」で、授業考えるとどうなるのかという事柄に触れて、一般論で話しをさせていただきました。授業の様子を全く見ていない私としましては、具体的な話しに触れることが出来ず、かえって授業者に混乱や負担を与えてしまったかもしれないと思い、終わった後で反省しました。

熱心な先生方から、沢山の質問をいただき、8時までの時間が、あっという間に過ぎました。若い授業者の先生は、「創作ダンス」の経験は乏しいと言っておられましたが、これをスタートとして、深めていっていただければ、これほど嬉しいことはありません。

毎回感じることですが、下伊那の先生方は、地域の範囲はすごく広いわけですが、とてもまとまりが良く、熱心で、いつも嬉しい気持ちで研究会を終わることが出来ます。さらなるご発展を祈るばかりです。

5月25日(日)午後13時から、松代文化ホールでピアノ教室・ヴァイオリン教室の発表会がありました。毎回駐車場が混むために、たまたま家に来ていた息子に乗せていってもらいました。

私の孫がヴァイオリンの発表をするということで、それを楽しみに行きました。我が家でも何度もピアノに合わせて練習をしていたので、大丈夫だとは思いながらも、緊張して出番を待っていました。

合同での演奏の後、孫のソロ演奏が始まりました。練習の時と同じように、最後まできちんと演奏することが出来ました。ホッとしました。

保育園児から、小学校生、一般の大人まで、日頃の練習の成果を発表しました。楽しい一時を送ることができました。

久々に、5月11日(日)12時開演のレ・ミゼラブルの公演に行ってきました。会場は前回同様、まつもと市民芸術館の大ホールでした。座席は前から3列目の中央付近で、オケピット内の指揮者の様子もよく分かる、素晴らしい席に恵まれました。

ロビーのキャスト表を見ようとしましたが、それを写真に撮影したい人が長蛇の列をなしていて、ゆっくり見ることが出来ませんでした。ちらっと見た中で、六角精児さんの名前を見つけました。六角さんと言えば、ドラマでしか見たことがなく、ちょっとミュージカルでの演技が想像できませんでしたので、六角さんの演技が楽しみでした。

大音量の音楽と共に、ミュージカルがスタートしました。ジャン・バルジャンの凄絶な生き様のストーリーが展開されていきました。市民革命が盛んなフランスで、学生たちがバリケードを作って立て籠もる事件など、歴史に疎い私には理解が出来ない部分もありました。しかし、有名な「民衆の歌」をはじめとして、沢山の歌曲が流れ、私にとっては前回同様、大変に満足したステージでした。

六角さんは、テナルディエの配役で、宿屋の主人を演じていました。歌や芝居だけでなく、六角さんがミュージカルを演じていること自体に感動を覚えました。

息子から紹介されて、このミュージカルを観ることができました。息子にはいつも良い情報を教えて貰えて感謝しています。

昨年に引き続き、松本市文化ホールで行われたフィルハーモニック・オーケストラ・松本の第9回コンサートに行ってきました。5月6日(日)14時開演で、指揮者はおなじみの近藤聡氏(信州大学理学部卒、信州大学交響楽団出身)でした。団員は県内在住のアマチュアの方々だとお聞きしていますが、かなり上手な方も沢山いらして、大変に聴き応えのある演奏会でした。

第一ステージはスメタナの連作交響詩「我が祖国」よりモルダウが演奏されました。あまりにも有名な曲ですが、大音量で聴き応えのある演奏でした。

続いて第二ステージは、チャイコフスキーのバレエ「白鳥の湖」から5曲演奏されました。こちらもあまりにも有名な曲で、馴染みのある曲でしたので、安心して楽しんで聴くことができました。

最後のステージはリムスキー・コルサコフの交響組曲「シェヘラザード」でした。これも有名な曲でしたが、私が演奏会で聴くケースがなく、バイオリンのソロの部分は聴き慣れたメロディーでしたが、期待が高まりドキドキしながら演奏を楽しむことが出来ました。先にも書きましたが、素人集団とは思えないすばらしい演奏で、しかも無料で聴くことができる、更に、0歳児から入場可能と、演奏会自体の持ち方が色々と工夫されており、感動しました。

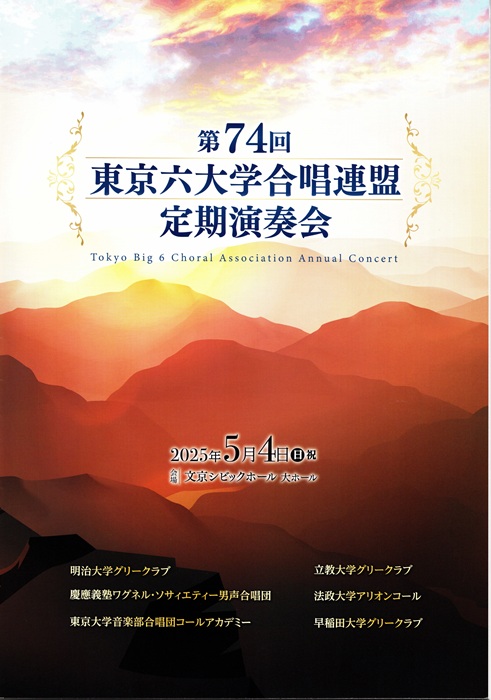

2025年5月4日(日)15時30分から、文京シビックホール大ホールにて第74回東京六大学合唱連盟定期演奏会が行われました。昨年に引き続いて通称「六連」を聴くことができました。私自身、大学生の頃、この「六連」には3度参加して歌ったことを思い出します。

当時と変わりなく、エール交換から始まりました。その後第一ステージは明治大学グリークラブの、無伴奏男声合唱のための「あしたうまれる」”白いうた 青いうた”より、が演奏されました。十数名の少人数でしたが、綺麗な歌声でまとめていました。第二ステージは、慶應義塾大学ワグネル・ソサィエティー男声合唱団による、合唱のためのコンポジション第6番「男声合唱のためのコンポジション 居処」の演奏でした。かつて私はコンポジションの第3番を演奏したことがあったので、雰囲気の似たこの曲を十分に楽しむことが出来ました。この演奏は演出がうまくなされており、人数も三十人ほどで迫力があり、見応えのあるステージでした。

休憩を挟んで第三ステージは、東京大学音楽部合唱団コールアカデミーによる、パレストリーナ生誕500年を祝して、「アヴェマリア」「天使ミサ」「我ら御身を崇めん」の演奏でした。十人ほどの少人数でしたが無難にまとめていました。第四ステージは立教大学グリークラブによる、男声合唱組曲「雨」でした。多田武彦氏のこの曲は男声合唱としてはあまりにも有名で、私も演奏をしたことがあります。たった九人のメンバーで心配しましたが、最後まで美しいハーモニーを奏でてくれました。続いて第五ステージは、法政大学アリオンコールによる、男声合唱組曲「そのあと」でした。やはりメンバーが少なく、他大学や女性の応援を受けてのステージでした。コロナの頃はメンバーがゼロだったと聞き、少しずつ復活していることを嬉しく思いました。

休憩を挟んで、第六ステージは、母校、早稲田大学グリークラブによる、「おもいでのうた」あの日、あの頃、あの場面をたどって、でした。私たちがよく知っている曲を北川昇氏が編曲しメドレーにしたユニークで楽しい曲でした。学生たちも、衣装を工夫した、動作を工夫したりして、会場から大きな拍手や笑いを誘っていました。やはり四十人以上の人数がものを言い、合唱のレベルが高く、迫力のある素晴らしい演奏でした。最後の第七ステージは、合同演奏で、男声合唱組曲「IN TERRA PAX 地に平和を」でした。やはり120人ほどの規模になると、男声合唱らしい迫力がありました。

この演奏会へ行ったことで、久々に級友に会い、懐かしい話しをすることができました。ただ、四時間半にも及ぶ長時間の演奏会は、聴く方も結構疲れましたが、会場に行って多くの感動を得られたので、次回も楽しみです。